- なにか面白い趣味を持ちたい

- 自然と触れ合うことをしてみたい

- 副業をしてみたいけど忙しい…

最近では、鉄腕ダッシュや所さんの目がテンなど、テレビでニホンミツバチについて放映されたり、飼育する人も増え、プチブームを迎えています。

あなたも、ニホンミツバチという存在をしり、ニホンミツバチを飼ってみたいと思っているのではないでしょうか。

ニホンミツバチの養蜂は、従来から伝わる養蜂の様式とは違い

基本的に、誰でも簡単に飼育を始めることができます。

僕は、ニホンミツバについて学び始めて3年、飼育し始めて2年目のまだまだ初心者ではありますが、初心者だからこそ初心者のやっておくべきことが分かると思っています。

この記事では、ニホンミツバチの飼育をこれから始めたい、という人に向けニホンミツバチ養蜂の魅力と始め方について解説をしています。

ぜひ、最後まで読んでニホンミツバチ養蜂の世界に飛び込んでみてはどうでしょうか。

ニホンミツバチの飼育をこれから始めたい、という人に向け、ニホンミツバチの捕獲方法をまとめた書籍を出版しました。

僕の失敗談やコツについて丁寧にまとめています。

捕獲チェックシートなどの特典もつけていますので、ぜひお手に取って読んでみてはどうでしょうか。

kindle Unlimitedに加入している場合は無料で読んでいただくことができます。

ニホンミツバチ養蜂の魅力

ニホンミツバチは蜂蜜を生産してくれる家畜という存在です。

ですが、ニホンミツバチの養蜂を行う人のほとんどは家畜という認識はなく

ペットなどのように、安らぎを与えてくれる存在として扱っている場合が多いです。

ニホンミツバチにはプロの養蜂家が行う養蜂とはまた違った魅力があり

これが多くの人を惹きつける要素となっています。

ニホンミツバチの養蜂はプロの行う養蜂とはまったく別のもの、という認識でOK!

まずはニホンミツバチ養蜂の魅力について解説していくね!

ぜひ、飼育を始めるきっかけにしてほしい!

気軽に始められる

ニホンミツバチの養蜂は誰もが気軽に始められることが魅力の1つとして挙げられます。

ニホンミツバチは野生でも生きていくことができるため

ほとんど養蜂家の作業を必要としません。

実際に、数群程度のミツバチを飼うなら、月に1回作業ができるならOK!

- 普段の仕事が忙しい

- 旅行なども楽しみたい

- 1,2ヶ月作業できない

といった場合でも問題はなく

初心者でもカンタンに始められることは魅力の1つではないでしょうか。

幻の蜂蜜を味わえる

自家製の蜂蜜を採れることは魅力的に映るのではないでしょうか。

ニホンミツバチの蜂蜜は採蜜量の少なさやその逃居性から「幻のはちみつ」といわれているよ。

市場では大量に販売されることはほとんどないんだ。

ニホンミツバチの蜂蜜は、1つ山を越えれば味が変わる、と言われており

様々な多種の花から集めた蜂蜜は一般で販売されている蜂蜜には出せない、深みのある味わいです。

そんな蜂蜜を味わえることやたくさんの人に食べてもらえることは魅力の1つと言えるでしょう。

ニホンミツバチの蜂蜜はスーパーや量販店の蜂蜜と比べ、3倍もの値段で取引されているね。

自然や地域に貢献できる

ニホンミツバチを飼育することは、自然環境や地域の輪を広げることに繋がります。

ニホンミツバチは受粉を介して自然環境に大きな貢献をしていて

自然環境のミツバチが減ってしまうことは受粉や生態系にも悪影響を及ぼす危険性があります。

世界の1/3の作物はミツバチの受粉から成り立っている、と言われていて

物理学者のアインシュタインは

「もしミツバチが地球上から消えたなら、人類は4年で滅亡する」

といった言葉を残しています。

以上のようにミツバチを飼育することは、自然環境に貢献することにも繋がり

ミツバチや蜂蜜の話題から地域に注目されたり、話題に上がったりすることもあるでしょう。

僕は実際に、ニホンミツバチの飼育を始めるためにたくさんの情報を駆けずり回った結果、ニホンミツバチを飼育する人との繋がりを作ることができました。

つまり、蜂友さんも増えるということですね。

ニホンミツバチはプロの養蜂に向かない

知っておいて欲しいこととして

従来の養蜂ではセイヨウミツバチが使われており

本来、ニホンミツバチの飼育はプロの言う、養蜂には向かない、ということです。

セイヨウミツバチの養蜂と比べ、ニホンミツバチの養蜂は

- 逃居性があること

- 採蜜量が少ない

ということが挙げられるよ。

詳しく解説をします。

セイヨウミツバチとニホンミツバチの違いについては以下の記事を参考にしてください。

逃居癖がある

ニホンミツバチはとっても敏感、危機を察知したら逃居するよ。

- ニホンミツバチは逃居する

- セイヨウミツバチはほとんど逃げない

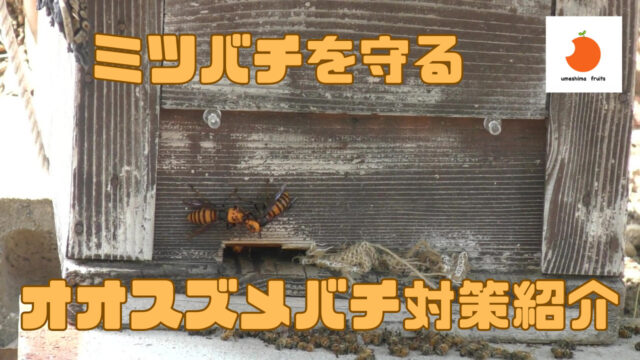

ニホンミツバチの逃居原因は貯蜜不足、オオスズメバチの襲来、ダニによる寄生など様々あげられます。

しかし、野生に存在するニホンミツバチでは、その原因は探りづらいことも事実です。

突然いなくなり、全く原因がわからなく、予測程度しかできないことも往々にしてあります。

逃居してしまうことは収蜜量や収益の算段も立てづらく、生活を支える仕事にはなりづらいと言えるでしょう。

採蜜量が少ない

ニホンミツバチはセイヨウミツバチに比べ採蜜量が圧倒的に少ないです。

ニホンミツバチは養蜂形態や分蜂のしやすさ、逃居性、収蜜性から

セイヨウミツバチとは違う性質を持っています。

ニホンミツバチから採蜜できる量はセイヨウミツバチの5%程度にしか満たないんだ。

このように圧倒的に採蜜量に違いがあり、ニホンミツバチ養蜂はプロの養蜂には向かないことが分かると思います。

ニホンミツバチ養蜂は趣味や副業に最適

主な生業としては向かないけど

- 趣味

- 副業

には本当におすすめ!

ニホンミツバチは野生に生息していることから、ほとんど手がかかることがありません。

先にも解説した通り、月に1回程度の作業ができればOKです。

採蜜した蜂蜜は、売って副業収入に充てたり、近所に配ったりすることもできます。

ニホンミツバチの養蜂は

自然のニホンミツバチに住処を貸し出して、その賃貸料としてハチミツを頂くといったイメージになります。

注意しておきたいこと

ニホンミツバチを飼育するにあたり、注意するべきことがあります。

- 飼育届の提出は必須

- ミツバチに刺される危険性

- 近所トラブル

- 捕獲に数年かかることも

- 販売は講習を受ける必要がある

- 飼育届の提出は必須

深掘りしていきますね。

飼育届の提出は必須

ニホンミツバチの飼育には飼育届の提出が必要となります。

趣味でも副業でも、ニホンミツバチは家畜の一種です。

近くの家畜保健衛生所にて書類を貰うことができるので必ず提出するようにしましょう。

保健衛生所一覧は以下より確認してください。

→家畜保健衛生所一覧

販売は講習を受ける必要がある

令和3年に食品衛生法が改正されたこともあり、蜂蜜の販売は食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。

販売をする場合は各都道府県の保健所に確認を取るようにしましょう。

食品衛生を理解しておくことは、消費者にとっても利益になります。

ミツバチに刺される危険性

ニホンミツバチはおとなしく、ほとんど刺される危険性はありません。

しかし、冬場の気温の低い時期、貯蜜の少ないときなどに刺される場合があります。

ベテランさんになると、素手での作業を行う人もいますが、刺される可能性を限りなく避けるためにも、防護服は必ず着用して作業しよう。

近所トラブル

ミツバチの近所トラブルとして

- 糞害

- 刺害

- 分蜂トラブル

が考えられます。

分蜂時などはたくさんのミツバチが飛び回ります。

できる限りトラブルを避けられるよう、庭や山、畑などで飼育することがよいですね。

捕獲に数年かかることも

ニホンミツバチは用意した巣箱に入ってくれるまでが最も難易度が高いです。

巣箱を準備した最初の年は、経験による仕掛け場所、巣箱の状況などにより入居してくれないことも多く、過度な期待は禁物です。

ありがちな失敗として、数日入らないことから、頻繁に巣箱を移動させてしまうことがあるね。

ニホンミツバチの捕獲はとにかく気長に待つことが重要!

ニホンミツバチの飼育は捕獲が9割

ニホンミツバチの飼育は捕獲することが第一歩、

そしてその捕獲が最難関!

初心者の間はこの捕獲をすることがかなり難しく、準備や手間、そして知識が必要です。

下の動画は入居間近かと思われたのですが、入居しなかった動画となります。

野生のニホンミツバチが用意した巣箱を、住居として認めてくれるかはミツバチ任せになるため

特に初心者の間はこの捕獲がかなり難しく、捕獲をするのにコツはあるものの、その準備や手間、そして知識を必要とするため

諦めずにやる、ということが必要になってきます。

まとめ

ニホンミツバチの飼育は本当に楽しく、日常では味わうことのできないことを経験することができます。

この記事では、ニホンミツバチ養蜂の魅力を解説してきました。

ニホンミツバチの養蜂は従来のプロが行う養蜂とはまた、違ったものであり、だれでもカンタンに始めることができる

ということがわかったのではないでしょうか。

以下の記事にて、ニホンミツバチの捕獲をするための準備するものについて解説をしているのであわせて読んでみてはどうでしょうか。